小笠原の主役は紛れもなく自然だ。

海も山も、動物も植物も、昼も夜も。

陽の光に照らされた小笠原の海は、吸い込まれそうなグラデーションの青を演出する。

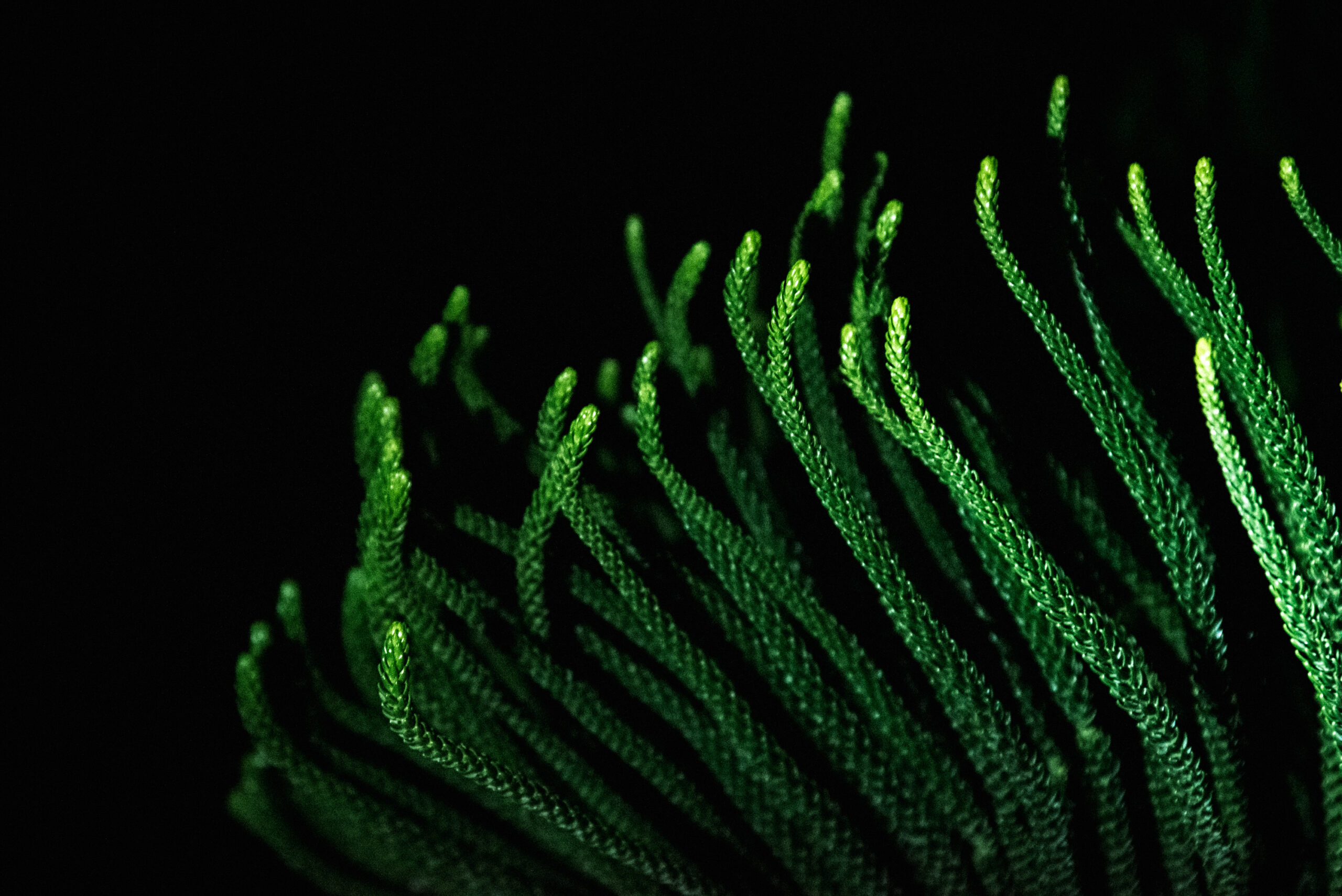

ジャングルの様に群生する亜熱帯の植物たちは、陽の光に照らされ、さらに勢い良く各々の緑を輝かせる。

陽が沈んだ島では、昼には見られない顔がある。

父島には、そこかしこに天然記念物が生息している。

陽が沈み、夜の帳が下りた頃。

月の光がポツンと照らされた空に、大きな羽を広げて滑空する『オガサワラオオコウモリ』が見えた。

オガサワラオオコウモリは天然記念物としてだけではなく、種の保存法により国内希少野生動植物種にも指定されている。

小笠原諸島に生息する日本固有種。翼を広げると80㎝ほどもある大きさで、主に植物の果実や花蜜、葉を採食する。

ネズミなどの小動物との餌資源の競合や、生息地域の開発、外来植物の侵入拡大による在来植物の減少などが、オガサワラオオコウモリの生息を脅かす原因になっている。

島の植物園に行くと、オガサワラオオコウモリが果実を食べにやってきた。

ガサガサと音を立てて、茂みの中で果実を探していた。

あたりを懐中電灯で照らしながら見回すと、バナナの花が咲いていた。

初めて見るその姿は、妖艶で舞台で華やぐ女優の様な風貌でした。

道端にはオオヒキガエル。

サイズもさることながら、体を覆うボツボツが厳しい。

本来はサトウキビ畑の害虫駆除の為に、海外から移入された種だったが、

体内に毒を持つことや、貴重な在来種を食べてしまうことで、

特定外来生物にしてされ、駆除の対象となっている。

結局は人間の勝手で連れてこられ、都合が悪くなってしまうと駆除対象となってしまう。

見知らぬ土地で少しづつ適合しながら脈々と子孫へと受け継がれていることも露知らず。

真っ暗な道を、心もとない懐中電灯の光を頼りに進んで行く。

脇に目をやると、昼間とは違った植物たちの生き生きとした姿がそこにはあった。

さらに海辺に足を運んでみる。

夜の海辺は真っ暗で、遠くにポツンと灯台の灯りが見える。

懐中電灯で足元を照らしながら、ゴツゴツした石の海岸を歩くと、

そこにも夜の海辺を闊歩する生き物がいた。

ミナミイワガニ。

そして茂みの中には、ムラサキオカヤドカリ(天然記念物)。

誰かがペイントした巻き貝を宿貝にしている。

これでは、目立ってしょうがない。

いや、むしろ天然記念物だから、こっちの方が人目について、踏まれないで済むのかもしれない。

紫色の体に、水色と橙色の貝殻を背負った風貌は、サイケデリックで愛らしい。

枯れ草の上をカサカサと音を立てて歩く様子をしばらく眺めていた。

警戒心の強いムラサキオオヤドカリは、近づくとハサミと脚を綺麗にたたみ、自らの貝の中に固く収まってしまう。

夜に活動する動植物が、こんなにも面白いとは思わなかった。

彼らが活動する森の中に、人間はそっとお邪魔させていただく。

彼らからすれば人間は生存を脅かす外来種だから。

東京に帰る日。

いや、父島も東京か。

父島が東京というのも、本当に便宜的なものでしかない。

乗車率100%以上の通勤電車もない。

下を見ながら蟻のように行進する人たちも見かけない。

これといった閉塞感もないし、何かに群がる様子もない。

信号はほとんどない。。

いわゆる『東京』ではない。

自然を中心とした『島』が持つ独特の雰囲気で満たされていた。

穏やかな天気の中。

時折吹く風が、水面を揺らす。

透き通った水の色は、グリーンのようなブルー。

水深の浅い所では淡く、深い所では濃く。

風に揺れながらグリーンから青へと、ゆらゆらと移ろいゆく。

波打ち際。

珊瑚の欠片で形成された砂浜に、波が寄せる。

近づいて1/4000秒でシャッターを切った。

小さな波でも、砕ける瞬間は躍動的だ。

この島が、長い長い時間を掛けて形成された。

その悠久の時間の中で、1/4000とか1/8000とか、

もっともっと細かい瞬間が織り重なって、現在へと続いている。

地球が持つ悠久の歴史から見たら、自分が生きてる瞬間なんて、この波が砕ける瞬間くらいに短く、

躍動的のかもしれない。

地球や宇宙、自然の時間軸は凄まじい。

出航の時。

客船は数日に1回出航する。

その船を見送る島民たちが、小さな港に三々五々集まってくる。

習慣なのだろうか、どことなくみんな出航の時を楽しみにしているような感じがした。

別れの言葉を叫ぶ人たち。

水際で、それとなく警戒している警察官。

大きく手を振る人たち。

今まさに出航しようとしている船を、ただただ眺める人たち。

それぞれの見送り方があるのだろう。

出航して間もなくすると、何隻ものクルーザーが客船を追いかけてきた。

次から次へと、十数隻のクルーザーが勢い良く追いかけてくる。

「いってらっしゃーい!」「また。来いよー!」と何度も叫びながら。

自分たちが乗る客船に追いつくと、クルーザに乗った島の人たちは、

「いってらっしゃーい!」「また。来いよー!」と叫びながら、次々に海へと飛び込んでいった。

どうか安全に帰ってね。そしてまた遊びに来てね。と願いを込めて。

このクルーザーに乗ってる島の人たちとは面識もないのに、何故だか胸が熱くなってきた。

綿々と受け継がれる、島の暖かさが感じられた。

東京から25時間の距離にある、東京都・父島の旅だった。